Les folkloristes du temps de Frédéric Mistral

Frédéric Mistral inventeur de la Provence

Frédéric Mistral, inventeur de la Provence : thème choisi par la Région Sud pour 2024 et piloté par le comité provençal, installé dans la région d’Arles. Ce thème fut proposé à toutes les structures culturelles spécialisées dans le Patrimoine. Il nous a paru important d'y faire participer la Provence Orientale par le biais de notre Centre d'Etudes et de Diffusion du Patrimoine Immatériel installé en Pays de Grasse. N'oublions pas que cette ville a été pendant longtemps la capitale administrative et culturelle de cette région située aux portes de la frontière entre Provence et Comté de Nice.

De quelle manière, les habitants de cette Provence Orientale ont pu vivre ces moments historiques pour la PROVENCE ?

La Provence rhodanienne, maritime que nous nommons ici la Provence Occidentale, celle de Frédéric Mistral

A la lecture de cette carte, nous pouvons facilement constater la grande différence de relief entre la partie Est et Nord très montagneuse avec des sommets se jetant directement dans la mer et la partie Ouest, faite essentiellement de plaines. Ce relief, si varié, ne peut qu’amener des différences de coutumes et d’habitudes.

Notre C.E.D.P.I. s'est d'autant plus senti concerné car il avait déjà étudié des événements locaux d’ethnologie du XIXe siècle.

Dans les années 1970, comme de nos jours, les habitants étaient attirés par la capitale administrative de la Provence occidentale : Aix-en-Provence

C’était le tout début de l’ethnologie qui jusqu’à cette période là comportait exclusivement l’étude de peuplades lointaines.

Dans les années 1920, l’ethnologue et folkloriste Arnold Van Gennep, ayant débuté sa carrière par l’étude des cultures extra européennes se spécialise dans le folklore européen. Ces nombreuses publications ont aidé, pour les personnes intéressées par ce sujet, à apprendre la méthode scientifique de cette discipline. Puis on a parlé d’ethnomusicologie historique, c’est-à-dire à partir de sources écrites et non orales comme c’est habituellement l’usage.

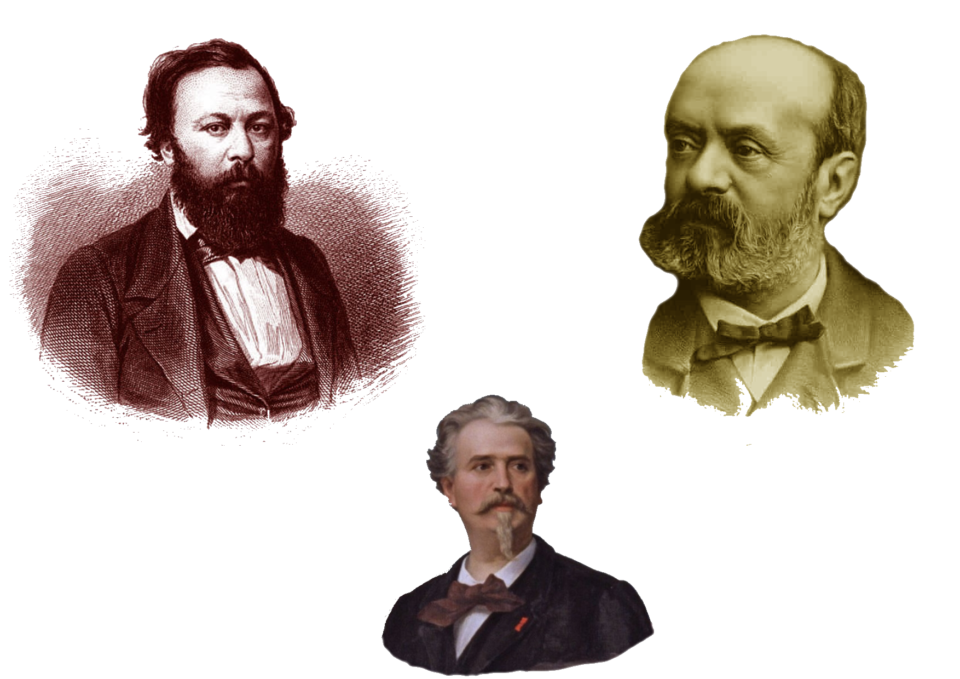

Nous allons donc aborder quelques ethnologues/folkloriste français contemporains de Frédéric Mistral.

Frédéric Mistral est né en 1830, à Maillane, village situé en Provence occidentale. En 1854, il fait partie des fondateurs du félibrige avec les avignonnais Joseph Roumanille et Théodore Aubanel.

le contexte historique en France

Nous sommes après la Révolution de 1848 du temps de Napoléon III. La société française a changé, elle subit un essor considérable. L’Etat français met en avant

Des sociétés Savantes d’Histoire et d’Archéologie ; ces sociétés sont dénommées par la suite associations . Ce phénomène social était déjà en place dans les années 1820, mais elles sont à leur apogée sous Napoléon III,.

Ces sociétés inciteront la création de musées dont leur rôle sera la conservation d'objets provenant à l'origine, de pillages des monuments grecs et égyptiens.

A ces musées viendront s’ajouter des bibliothèques pour tous les ouvrages écrits qui émaneront souvent des sociétés savantes.

Toutes ces diverses structures serviront pour un enseignement dans tous les domaines.

Ce changement social s’est produit sur le plan national et toutes les régions participeront aux Expositions Universelles de Paris

Lieux prestigieux où chaque région désirera faire connaître son patrimoine ; patrimoine, qu’elle pense être unique et dont elle sera très fière.

Ces expositions vont être un lieu d’instruction et de vulgarisation et les musées peu à peu se spécialisent.

A partir de 1835 sur tout le territoire, l’Etat français va financer des collectages de chansons. Des chants dont, bien souvent, seules les paroles seront prises en compte. Suivant la formation de chaque collecteur et de son équipe, certains travailleront aussi sur les mélodies en transcrivant des airs arrivés par l’oralité.

Comme cette chanson De Paris à la Rochelle

interprétée par l'ensemble Les Enfans de Cythère lors de leur prestation Belli gens, escoutas ! en 2009

Arrivé de son Alsace natale, à Paris en 1845, pour étudier la musique, il se fait peu à peu connaître comme compositeur. Mais comme c’est souvent l’usage, il commence à adapter des airs populaires et est reconnu peu à peu en tant que folkloriste.

Un angoumois parti suivre des études de médecine à Bordeaux. Bujeaud se tourne vers la littérature et recueille aussi des chants populaires dont son épouse transcrivait les mélodies. Nous sommes dans les années 1860.

Elu président de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie, c’est dans les années 1870 qu’Achille Millien commence la collecte systématique des contes, légendes et chansons populaires du Nivernais.

En fait, toutes les régions françaises ont eu leur folkloriste

La Barbière

chant interprété par l'ensemble Les Enfans de Cythère lors de leur prestation Belli gens, escoutas ! en 2009

En Provence

Egalement médecin, mais aussi homme politique et correspondant du ministère de l’Instruction Publique. Damase Arbaud est né à Manosque. Il avait près de 50 ans quand il publie entre 1862 et 1864 son collectage des chansons de Provence.

Lauceou en gabriolo

extrait d'un collectage de Damase Arbaud, interprétation Damien Roquetty - 2024

N’oublions pas François-Henri-Joseph Blaze, dit Castil-Blaze

Né à Cavaillon, Castil-Blaze fait partie d’une famille touchant autant la littérature que la musique. Ayant suivi des études musicales à Paris, il revient régulièrement en Provence où il a rédigé une critique musicale sur les sœurs « de Montpezat ».

Castil Blaze et les filles du marquis de Montpezat

Le patrimoine de cette famille de Montpezat a été déposé, par la marquise de Taulignan au Musée Calvet d’Avignon

Castil-Blaze est aussi reconnu comme compositeur, critique musical mais aussi dans les années 1820 éditeur. Il est considéré comme écrivain provençal écrivant en langue d’Oc.

Il faut aussi avoir à l’esprit la mission Fortoul qui s’est déroulée sur tout le territoire français

Originaire de Digne, Hippolyte Fortoul est professeur de littérature française à Toulouse puis doyen de la faculté d'Aix-en-Provence. Il est très apprécié par Napoléon III. Ce dernier le nomme en 1851, Ministre de l’Instruction Publique.

Il s’intéresse à la chanson populaire orale et en 1853, il lance une enquête pour recueillir et publier les chants populaires français. Pour cela, il entre en contact avec plus de 200 érudits locaux de toutes les régions de France.

Adieu Privas petite ville

interprétée par l'ensemble Les Enfans de Cythère lors de leur prestation Belli gens, escoutas ! en 2009

Durant quatre ans, ces érudits procéderont au premier collectage systématique des musiques régionales. En 1857, Fortoul écrit le premier essai d’un Recueil général des poésies populaires de la France, mais celui-ci ne sera jamais publié.

Comment se déroulaient ces collectages

Un responsable, si possible local, parcourait les lieux les plus retirés d’une région pour questionner les plus anciens sur ce qu’ils chantaient pendant les veillées : des chants et des danses populaires appris oralement et par mimétisme par leurs ancêtres. Pour cela arrivant dans un village, ces collecteurs s’adressaient à l’instituteur mais aussi au curé pour se faire introduire dans la population locale. Cette population rurale avait vécu ou vivait encore le phénomène social des veillées : un moment de réunion mêlant détente mais aussi travaux manuels au coin du feu dans les régions froides

ou en Provence, au cabanon

Les veillées

C’est là qu’on chantait et c’est à l’occasion de ces réunions, où toutes les générations se côtoyaient, qu’il a été décidé d’un commun accord entre l’instituteur et le curé (phénomène rare) qu’on allait délaisser certaines paroles bien souvent trop osées de l’Ancien Régime pour les remplacer par des paroles plus morales, mais tout en gardant tout de même les anciennes mélodies que tout le monde connaissait. Quant à la langue la plus courante de ces chansons : nous pouvons remarquer qu’elles sont souvent en français et peu dans le patois local.

Personnellement je l’explique de deux façons : comme le collecteur s’adressait aux instituteurs, ceux-ci avaient la mission d’apprendre exclusivement le français aux élèves (non sans mal, d’ailleurs) mais il faut aussi avoir en tête que nos ancêtres étaient souvent bilingues, passant du patois au français suivant les milieux sociaux auxquels ils s’adressaient. Ces chants (avec paroles et musique) ont été peu à peu publiés et diffusés sur papier et ils ont alors pu être connus dans tout le monde rural français mais aussi dans des « colonies » par exemple le Québec.

Des colporteurs les vendaient sur les foires (autre lieu de rassemblement) et certains se les recopiaient dans des cahiers de chants.

L’autre explication qui a été donné par l’ethnochoréologue Jean-Michel Guilcher pour la survivance des danses populaires, est la suivante : Les villages, pour leurs fêtes locales, ont remplacé leurs danses anciennes connues par les habitants les plus âgés par des danses plus à la mode. Sur la même mélodie toutes les générations pouvaient danser mais chacun les interprétait à leur guise, avec des déplacements et des pas différents.

Adolphe Dumas est originaire de Caumont sur Durance dans le comtat Venaissin. C’est un poète et auteur dramatique. Encore un provençal parti à Paris pour mener sa carrière. Il se mêle activement au mouvement littéraire parisien de 1830.

Resté en Provence, Frédéric Mistral commence alors à se faire connaître car il travaillait depuis quelques temps sur des chants anciens alors chantés dans sa région natale, celle de St Rémy-de-Provence.

C’est Adolphe Dumas qui recommande Frédéric Mistral à Alphonse de Lamartine

En 1833, Lamartine est élu député, mais aux élections présidentielles de 1848 il est battu par Napoléon III.

Nous pouvons aisément constater que tous ces personnages, Joseph Roumanille, Frédéric Mistral, Théodore Aubanel font partie des milieux littéraires et politiques que ce soit autant en Provence qu’à Paris et tous sont originaires de la Provence occidentale et rhodanienne.

Que dansait-on dans les salons dans les années 1850

Des allemandes, des valses, des mazury (sorte de valse russe) par l'ensemble les Enfans de Cythère en 2009

Et que chantait-on à cette époque-là en Provence ?

Les chants sont très souvent transcrits autant en français qu’en provençal.

La fille du ladre

extrait d'un collectage de Damase Arbaud, interprétation Damien Roquetty - 2024

Un autre provençal a été illustre à Paris

Marc-Antoine Désaugiers

Né à Fréjus, Marc-Antoine Désaugiers est connu en tant que poète, chansonnier, vaudevilliste …. Il semble qu’il soit parent avec Auguste Désaugiers qui était diplomate et homme de théâtre. Voici un chant en français

Cadet Buteux Magali Lange à l'église Saint Victor de Castellane - 2015

Le félibrige s’est créé quelques années après le décès de Marc-Antoine Désaugiers.

Parmi toutes les connaissances de ce milieu littéraire, la participation d’André Jean Victor Gélu aurait été souhaitée. Celui-ci, dont la famille était originaire d’Embrun, avait alors 48 ans. Il était déjà connu à Marseille comme poète chantant en provençal mais il a refusé son adhésion au futur félibrige pour rester indépendant.

Une des chansons de Victor Gélu

Fenian e grouman par Damien Roquetty - 2024

Etant tous issus du milieu littéraire, au moment de la transcription écrite de la langue provençale, le choix de la graphie semble s'être posé, soulevant de nombreux désaccords. Pour d’autres raisons un désaccord est intervenu avec le félibre Pierre Pansier, médecin avignonnais, qui à la suite de querelles politiques finit par se séparer du félibrige pour fonder sa propre association de promotion de la culture provençale

Les instruments de musique symboles de chaque région

Nous sommes dans la période la plus forte de la régionalisation ; chaque contrée choisit un instrument symbole. Pour ce choix, chacun a dû s’inspirer d’écrits ou de récits anciens encore en usage sous le Premier Empire. Et là, nous arrivons aux théâtres d’automates qui sont devenus une spécialité provençale sous le nom de crèches parlantes. C’étaient des spectacles auxquels le public assistait tout en y participant.

On y voyait évoluer des automates en santon comme ceux-ci

Air de Fanchon dans la crèche parlante conservée à Aix en Provence

Pour la Bretagne il sera choisi la bombarde ; pour le Bourbonnais, la cornemuse ; pour le Berry à une sorte de cornemuse sera associée la vielle.

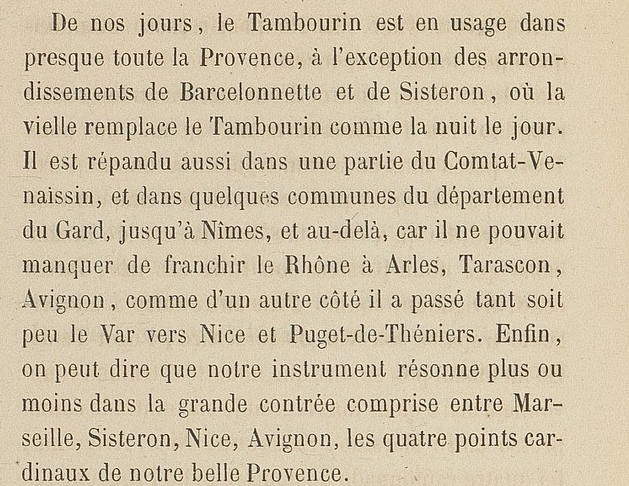

En Provence occidentale, une fois le félibrige institué, un répertoire musical exécuté au galoubet/tambourin a été mis en avant.

Le félibre François Vidal publie en 1864 le tambourin et dans des courriers circulant entre félibres en 1881 on ne parlait que de galoubet/tambourin en voici un extrait :

Plus proche de nous, toujours pour cette période de la deuxième moitié du XIXe siècle : Voici deux collectages

L’un, à partir d’un cahier retrouvé dans le Var d’un certain Pascal Janson qui vivait prés de Villecroze dans le Haut Var

Presque l’intégralité des chansons et récits sont en français et vu leur sujet, il est vraisemblable que Pascal Janson les ait extraites de diverses sources écrites, comme des feuillets achetés dans les foires par exemple.

La Rosière ou la fête du village

L’autre collectage s’est fait à partir d’histoires de vie qui nous sont arrivées à St Cézaire, par l’oralité

Maceou le farceur, histoires de vie en vallée de Haute Siagne

La narratrice, Miette Issaurat-Diaque, était née en 1847 ; elle racontait ses histoires à son petit-fils Gaston Poteur au tout début du XXe siècle. Ces histoires sont en provençal car Miette « parlait patois »,comme disaient eux-mêmes les habitants. Gaston Poteur, les a transcrites dans la même langue qu’il les avait entendues. Tous les personnages vivaient au moment de la création du félibrige mais ils habitaient tous en Provence Orientale : Barjols, St Cézaire, Grasse, Cannes, Escragnoles…..

Le personnage le plus cité était Maceou (Marcel). Il était né en 1834 ; il avait donc pratiquement le même âge que Frédéric Mistral et il avait fait 14 ans de service militaire c’est-à-dire deux fois les 7 ans obligatoires dans ces années là.

Histoire du sac de pommes de terre

Miette, était une des sœurs de Maceou qui était l’aîné de la famille Diaque. Elle s’est mariée à St Cézaire en 1871 avec un saint cézarien : Paul Léon Issaurat de la Casette

Repartons dans la Provence de Frédéric Mistral et notamment à Arles au musée Arlaten.

En 1898, un habitant de Marseille à donné une vielle à roue à Frédéric Mistral pour le musée que celui-ci était sur le point d'ouvrir à Arles , le musée Arlaten, musée qui fut inauguré l'année d'après.

Si, parmi d’autres objets déposés par les habitants de la région, il a été donné une vielle à roue, c’est que, bien souvent, plus personne ne savait en jouer.

C’est une vielle du luthier Thouvenel. Contrairement à ce qui est avancé par le musée de nos jours, ce luthier n’a rien de provençal puisqu’il fait partie des nombreux luthiers d’instruments à cordes installés à Mirecourt dans les Vosges au XIXe siècle. Pourtant, d’après les santons de la crèche parlante d'Aix en Provence, qu'on peut dater du Premier Empire, elle faisait partie des instruments traditionnels provençaux.

C’est bien le félibrige qui a inventé cette Provence occidentale qui, peu à peu, a annexé la région de Grasse : une ville tout proche de la frontière avec les Etats Sardes dont dépendait le Comté de Nice avant 1860. Grasse, sa région et le comté de Nice furent alors considérés comme provençaux, laissant à l’Italie les vallées piémontaises du versant Est du massif alpin.

Cette position de ville-frontalière avant 1860, peut paraître encore de nos jours un handicap pour notre région, mais elle comporte un atout : sa position entre l’Italie et la Provence lui permet d’associer facilement la richesse de la péninsule italienne et celle de la Provence occidentale et n’oublions pas d’y rajouter l’influence des Alpins (issus des deux versants des Alpes)

Ces montagnards, dénommés gavots en provençal et gabots en catalan, descendaient chaque année dans les plaines côtières pour participer aux travaux agricoles, comme nous le raconte Frédéric Mistral et cela jusqu’au XXe siècle.

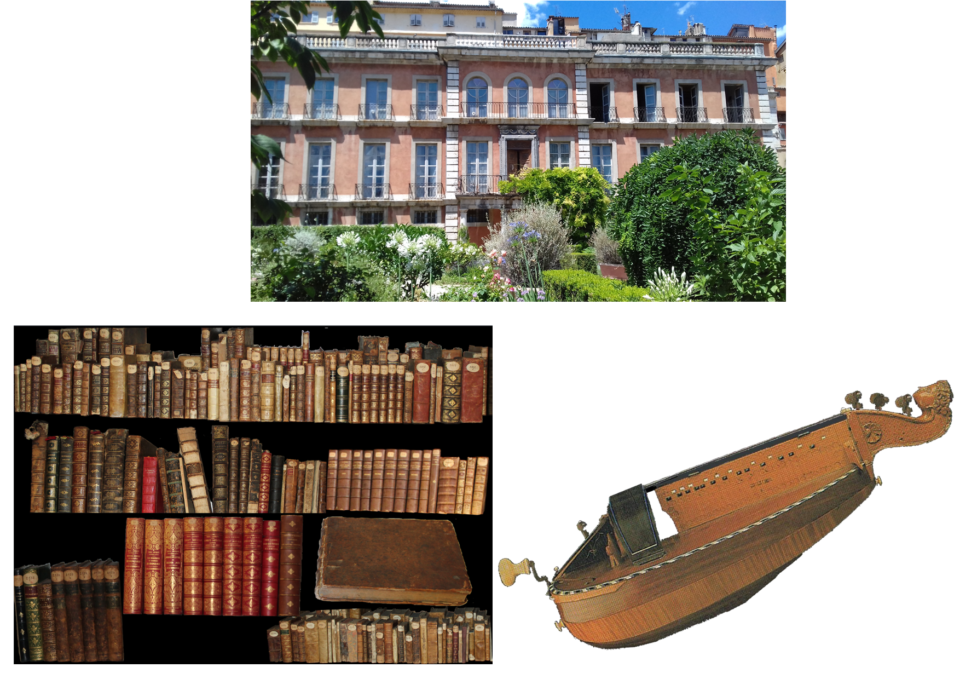

En 1921 François Carnot souhaite créer à Grasse, un musée sur le modèle du Musée Arlaten dans un hôtel particulier de l’Ancien Régime qui était alors tombé en désuétude. Ce sera le Musée d’Art et d’Histoire de Provence, anciennement connu sous le nom de Musée Fragonard. Pour cela, il s’inspire du Musée d’Arles, créé vingt ans plus tôt, en ajoutant aux collections, comme cela se faisait, un centre de documentation sur la Provence.

Le musée

son centre de documentation avec ses ouvrages anciens du Pays de Grasse

ses objets comme cette vielle à roue du luthier parisien Melling du XVIIIe siècle, don d'un notable grassois au XXe siècle

le tout, réuni par l'équipe du fondateur François Carnot.

En cette fin du XIXe siècle, Frédéric Mistral a fait connaître l’identité de sa région provençale, dans les autres régions.

Dans le Berry c’est aussi une littéraire George Sand, contemporaine de celui-ci, qui fait connaître, au monde entier, les coutumes de sa région d'origine : le Berry.

Françoise BOIS POTEUR

C.E.D.P.I. du Pays de Grasse

Décembre 2024